Note sur la pensée sociale d’Alfred Fouillée (1838-1912)

Une philosophie « évolutionnaire » ?

Alfred Fouillée, connu comme auteur d’une philosophie évolutionniste de la vie, a aussi consacré à partir de 1880 une dizaine d’ouvrages à la question sociale. Craignant une déchirure de la France, il cherchera à fonder une véritable « solidarité » entre l’individu, qui doit être « moral », et la société, définie comme un « organisme contractuel ». Il s’opposera à toute conception holiste de la société, que ce soit la sociologie de Durkheim, le solidarisme de Léon Bourgeois ou le socialisme révolutionnaire.

Alain Mallet, agrégé de philosophie, est l’auteur d’une thèse de troisième cycle sur l’histoire de l’enseignement de la philosophie au XIXe siècle et coauteur avec Jean-Claude Monier de « Alfred Fouillée, l’idée-force de la démocratie » (Michalon, 2015).

Jean-Claude Monier, juriste de formation, est l’auteur avec Marceau Long de « Portalis, l’esprit de justice » (Michalon, 1997).

Alfred Fouillée enseigna la philosophie pendant plusieurs années, notamment à l’ENS, avant de devoir arrêter en 1875 pour des raisons de santé. Il n’en continua pas moins à mener une intense activité intellectuelle, aidé en cela par J. M. Guyau, fils que son épouse avait eu d’un premier mariage. A.F. écrira, outre d’innombrables articles de revue, pas moins de trente cinq ouvrages. Certains sont consacrés à des philosophes comme Platon, Socrate, Descartes, Nietzsche ou à des notions telles la liberté et le déterminisme, les idées-forces, la morale. D’autres s’inscrivent dans les perspectives communes aux penseurs politiques du XIXe siècle. Ainsi de sa pensée sociale qui n’en demeure pas moins inséparable de sa philosophie (cf. « Alfred Fouillée L’Idée-force de la démocratie » par A .Mallet et J.C. Monier, Ed. Michalon, 2015).

A.F. écrit à une époque particulièrement troublée du fait des diverses crises qui divisent la société française. Crise politique : après la défaite de 1870-71 ressentie comme un échec moral et social autant que militaire, la France connaît un difficile enfantement de la République avec un profond déficit de la représentation politique (cf. notamment l’affaire de Panama, la crise du Boulangisme ou encore l’affaire Dreyfus). En 1910, A. F. qui déplore le manque d’esprit public écrit : « Nous n’avons pas encore la République ! ». Crise sociale : la forte expansion économique sous le Second Empire avait hâté la mutation de la société (exode rural vers les grands centres urbains, transformations du travail…). Cependant la « question sociale », avec la Commune de 1871, réapparaît avec force. Des mesures sociales (avec le Solidarisme) tarderont à être mises en place (à la différence de l’Allemagne), laissant apparaître une forte « conflictualité » de la société. Question scolaire et religieuse : sur fond de déchristianisation de la société, les lois Ferry, notamment celle de 1882 qui introduit l’enseignement laïque et obligatoire, vont renforcer l’opposition du clergé à la République et susciter de fortes réactions anticléricales avant la loi de 1905.

Cette période, qui a été qualifiée de Belle Epoque du fait du foisonnement intellectuel et artistique ainsi que des avancées scientifiques et technologiques, a pu aussi donner le sentiment d’une fin de siècle décadent, d’un réel abaissement de la France. AF est très soucieux de la « confusion et lutte des intérêts, des passions, des doctrines » (DPS, 161, cf. en fin d’article pour la liste des ouvrages cités en abréviation), qui sévissent à son époque. Il parle de « désarroi social », de « chaos de mouvements contraires », d’« état de guerre spirituelle » (id., 153). Les hommes ne savent pas ce qu’ils « doivent vouloir »… (SSR, 136). Comme d’autres penseurs, AF aura le projet de refonder la France, de « construire une société nouvelle » (ESM, 34) où les hommes seraient pleinement « libres » et en même temps « unis » (SSC, 182), ce qui à ses yeux suppose de renforcer la « solidarité entre l’individu et la société » mais sans prendre le risque du socialisme.

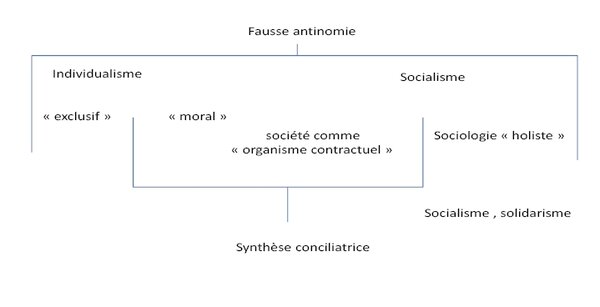

Pour cela, le pays doit se doter de « principes scientifiques et philosophiques » (DPS, 5), ce que AF se propose de faire (cf. infra sa « sociologie réformiste ») en s’aidant de sa méthode dite de la « synthèse conciliatrice » (PSD, 280 ; MIF, 218). Pour lui, la division des esprits tient souvent à de « fausses antinomies » (DPS, 19) entre des doctrines qui paraissent opposées parceque mal comprises alors que pourtant elles se présupposent l’une l’autre. La synthèse conciliatrice permet, en excluant ce qui est excessif ou en intégrant ce qui manque dans certaines doctrines, de parvenir à une « vraie conciliation » entre elles (SSR 359, 361 ; MIF, 224). Le rapprochement que A. F. recherchera entre l’individualisme et un « socialisme rationnel » illustre pleinement sa démarche qui peut être schématisée comme suit :

Cela amènera A.F. à élaborer une pensée sociale complexe (Durkheim lui fera d’ailleurs le reproche de se complaire dans la dialectique) car constituant une sorte de voie tierce entre les différents courants de pensée de son temps dont il se démarque souvent.

La question de l’individualisme moderne

Commençons par aborder cet aspect essentiel pour le « libéral » qu’est AF.

La critique de l’individualisme « exclusif »

A.F. écrit à une époque de fort développement de l’individualisme qui sera même considérée comme son âge d’or. Il se manifeste dans la philosophie politique de la IIIe République (cf. J.F. Spitz,Le Moment républicain,2005, p.13), dans l’économie et dans la sphère privée (où l’on a pu parler d’« individualisme affectif »). Celui-ci (mises à part quelques exceptions comme chez G. Lebon, M. Barrès, G. Sorel ou encore Brunetière pour qui l’individualisme est la « grande maladie du temps présent »), est désormais connoté positivement, à la différence de la période précédente (années1830-40), où l’individualisme était considéré comme la négation de la société. La thèse même de Durkheim, en 1893, sur la division du travail social part de ce constat d’un « culte de l’individu » qui caractérise la société moderne.

A.F. va cependant émettre beaucoup de critiques envers une forme d’individualisme qu’il qualifie d’« absolu », « exclusif », « excessif », « matérialiste », en un mot égoïste, qui constitue à ses yeux un « faux » individualisme (DPS, 13). Ainsi dans la sphère politique où A.F. se montre on ne peut plus sévère envers ce qu’il nomme le « parlementarisme individualiste », fustigeant l’« étroite politique des partis et des intérêts » (particuliers) menée par l’« oligarchie des pires » (PPF, 388 ; FPM 404,407).

Il en est de même dans la sphère sociale. A.F. critique l’« économisme » (prolongeant l’affairisme du Second Empire qu’il qualifiait de « société à l’américaine ») qu’incarne à ses yeux le célèbre économiste P. Leroy-Beaulieu, professeur au Collège de France (celui-ci admirait Spencer qu’il qualifiait de « plus grand philosophe de ce temps »). Cet économiste, qui dénonçait dans un ouvrage de 1881 la « tendance à une moindre inégalité des conditions », était favorable à une totale liberté des structures industrielles existantes. L’on retrouve une même approche dans ce qu’A.F. nomme le « pur individualisme » de Spencer (SSC, 179), ou chez A. Schatz (cf. son ouvrage de 1907L’Individualisme économique et social, où il vante la « beauté de l’ordre économique naturel »). Pour A.F., un tel libéralisme repose sur une fausse conception de l’économie et ne peut que conduire à une âpre lutte des intérêts (il parle d’« anarchie industrielle » cf. SSC, 187). Il trahit l’affirmation républicaine de l’égalité politique et civile qui suppose un certain équilibre et le progrès social.

Quant à la sphère privée, A.F. consacre de longs développements à fustiger l’égoïsme et notamment le libre arbitre qu’il qualifie de « liberté d’indifférence » et qu’il considère comme n’étant pas moral (IMD, 203 à 214). Si l’homme est libre de faire ou ne pas faire ce qu’il doit, c’est en faisant ce qu’il doit qu’il est libre (IMD, 234). Ainsi écrit-il (DPS, 131) : « L’individualisme absolu… voudrait que les fils… ne fussent en rien solidaires de leurs familles, qu’ils fussent chacun comme un individu X…, tombé du ciel, bon à tout faire, n’ayant d’autres règles que les hasards de ses goûts. Tout ce qui peut rattacher les hommes entre eux semble une chaîne à la démocratie individualiste …. L’individu anonyme, insexuel, sans ancêtres, sans traditions, sans milieu, sans lien d’aucune sorte, voilà l’homme de la fausse démocratie…. L’individu finira par rester seul avec son moi, à la place de tous les esprits collectifs, à la place de tous les milieux professionnels qui avaient, à travers le temps, créé des liens de solidarité… Ce sera le triomphe de l’individualisme atomiste… ». Cette « autocratie de l’individu » conduit à une dissolution du lien social, une désaffiliation de l’individu du groupe, A. F. reprenant à son compte les analyses de G. Lebon sur « l’homme en foule » qui se caractérise par une « dissolution de son moi » (id.5, 208). AF considère que la société, même s’il conteste la notion de dégénérescence avancée par certains qu’il qualifie d’« antifrançais » (PPF, 384), traverse une grave crise des valeurs. Celle-ci se manifeste dans les grands centres urbains par la débauche, la dépopulation (FPM, 397 ; PPF263, 379) ou encore l’enfance criminelle (cf. son article de 1897 dela Revuedes Deux Mondes, p.417). On la retrouve aussi dans la bourgeoisie « sans idéal » (DPS, 78 ; FPM, 35).

Cette crise de l’individualisme ne tient pas selon AF à un antagonisme entre l’individu et la société. Il résulte d’un conflit « intérieur au moi » (ESM, 295) : soit l’individu se veut autosuffisant, il se replie sur lui-même, soit il s’annihile dans le « grand tout matériel ou (le)grand tout social » (HL, 7). Ce phénomène a une double origine. La Révolution française, qui disloqua l’ordre social plus que dans tout autre pays (FPM, 29) et supprima les corporations, laissant les hommes « isolés comme des grains de poussière » (id.31). L’autre cause étant l’instabilité de ce que A. F. nomme le « caractère français » (PPF, 382). Pour lui (cf. ses ouvrages PPF, FPM, EPPE), une nation est « un corps et une âme » mais le caractère français présente cette particularité de se manifester à la fois par un excès d’individualisme et par un excès de « socialité » (EPPE, 460). Il est à la fois « inerte » et « emporté » (DPS, 6). D’où le fait que la France connut au cours du XIXe siècle pas moins de trois révolutions et que l’affaire Dreyfus divisa tant les Français.

La justification de l’individualisme « moral »

Pour A. F., l’individualisme doit revêtir une dimension sociale, et même plus que cela, « morale ». C’est à cette condition que la société pourra connaître un développement « supérieur » (SSC, 164) répondant à l’idéal d’égalité et de liberté.

La dimension sociale, pour nécessaire qu’elle soit, n’est pas suffisante. Certes, il existe une vraie loi sociologique qui pousse naturellement les hommes à s’associer (SSC, 102). Comme A. F. l’écrit, « nous sommes tous solidaires avant d’être rivaux et plus que nous sommes rivaux » (SSR, 77). Et en ce sens, il existe bien une « morale de la solidarité », une « morale sociale » (ESM, 306) dont il ne méconnaît pas l’importance (DPS, 139). Mais celle-ci peut aboutir aussi bien à l’altruisme qu’à l’égoïsme (ESM, 305), voire à la haine, par exemple entre patrons et travailleurs. Pour A. F., « le principe de la solidarité est incapable à lui seul à fonder la moralité ». Citant Léon Bourgeois, A.F. écrit : « tout ce que l’on est et tout ce qu’on possède est un don et doit être donné de nouveau… », mais il ajoute : « l’un ne découle pas de l’autre tant qu’on ne fait point intervenir des raisons supérieures qui dépassent le point de vue solidariste et même purement social… » (ESM, 307).

Ce que A. F. veut signifier par-là, c’est que la société n’a pas sa fin en elle-même, ce qui resterait une perspective strictement individualiste comme chez Schatz, pour qui la raison d’être de la société est d’être « essentiellement utilitaire » (op.cit., 567). Pour A.F., la société doit œuvrer pour une fin plus haute en permettant à l’individu de réaliser un idéal « plus qu’humain » (SSR, 6). Cela rejoint ce qu’il appelle l’« idée-force » de la société où « l’union avec autrui » est le but de la vie (MIF, 213) (cf. Infra).

Précisons à propos de la notion d’idée-force qu’A.F. y consacrera pas moins de trois ouvrages. Deux aspects doivent ici être soulignés. Les « idées-forces » (en quelque sorte les idéaux) échappent aux « lois des sociétés humaines » (SSR, 192) tout en exerçant une « attraction » déterminante sur les activités humaines (SSC 117, 386). Par ailleurs, c’est en lui (dans son psychisme) que l’homme trouve l’idée-force de société, AF soulignant aussi l’importance de l’idée-force d’égalité, condition même de la liberté (SSC, 367) et de « dignité humaine » (SSR, 67 à 74). D’où l’affirmation constante que l’homme est« l’unité sociale » sur laquelle repose la société (SSC, 241), qu’il en est à la fois « l’ouvrier et l’œuvre » (id., 188). « C’est l’homme qui est agissant et non la société qui n’a pas d’existence indépendante. », A. F. prenant le contrepied des analyses de Durkheim (cf. par ex.De la division du travail social,1932, p.264 et 342). « C’est la personne dans sa conscience la plus profonde qui constitue essentiellement la société. Vérité trop négligée qui n’en est pas moins capitale », écrit AF (MIF, 219). Il n’est pas surprenant que ce dernier ait toujours contesté la notion de « conscience collective » (SSC, 234) si importante chez Durkheim. Pour AF, c’est parce que l’homme est un être raisonnable, moral, qu’il peut devenir social et nullement l’inverse (ESM, 274). Aussi « l’indomptable besoin de vérité et d’égalité » qui s’est manifesté à l’occasion de l’affaire Dreyfus a été plus fort que le risque de déchirement du corps social écrit A.F. (EPPE, 511).

Encore faut-il pour que l’homme s’ouvre aux autres qu’il cherche de plus en plus à « s’individualiser » (SSR, 416) et pour cela qu’il passe du stade égoïste de l ’ « individu » au stade de la « personne », c’est-à-dire qu’il ait « conscience de l’ensemble » et veuille vivre « en autrui et pour autrui » (SSR, 116). A.F. admet que cela est difficile d’autant que le caractère français manque de « vie personnelle intime et profonde » (PPF, 384). Ainsi déplore-t-il que du fait de la « lutte pour la vie matérielle », « l’intensité de la vie intérieure » ne soit plus rien. Il y a, dit-il, à son époque une « imperfection du sujet » qui contraste avec le « perfectionnement de l’objet » (DPS125, 127) alors qu’il en va différemment, selon lui, dans les nations devenues protestantes (FPM, 17).

Il reste que c’est « la force d’individuation (pour A.F., je dois croire “à mon moi et à mon activité…” cf. SSC, 222) qui rend possible la socialisation » (HL, 96), ce que ne comprennent pas les « sociologues exclusifs ». Aussi ne cesse-il d’insister sur cet aspect, au premier abord paradoxal : « … pour être socialement unis et dépendants, il faut que nous soyons moralement indépendants :plus nous avons d’existence individuelle, plus nous pouvons réaliser d’existence collective » (ESM, 282 ; SSR, 136). Quand il en est ainsi, alors les « hommes sont présents à la pensée les uns des autres » (MIF, 219), ce qui fait dire à AF : « Cogito ergo sumus » (HL, 79). Soi-même et les autres apparaissent intimement liés tandis que l’individualisme « absolu » se révèle être un non-sens. C’est ce qui donne toute sa portée à la notion d’« individualisme moral » (FPM, 17 ; MIF, 214) sur laquelle il insiste tant.

Ces positions d’A.F. se retrouvent dans ce qu’il dit de la morale stricto sensu. Son ressort est individuel mais son but est social et même universel (HL 108,126). Celle-ci est « science du bien » et même d’un progrès vers l’infini (id. 172). Aussi ce qu’A.F. nomme « morale des idées-forces » a peu de rapport avec la morale « évolutionniste » de Spencer, et même avec la morale républicaine de son temps comme chez J. Barni ou encore Durkheim qui définit « l’impératif catégorique de la conscience morale » ainsi : « Mets-toi en état de remplir utilement une fonction déterminée » (cf.De la division du travail social,1932, Intro, p.6). Pour Durkheim, la morale a une visée adaptative de l’individu à la société, elle doit avant tout le socialiser tandis que pour A.F., elle est surtout un acte de « désintéressement en vue d’autrui et du tout », un « acte d’espérance dans l’avenir de l’humanité ». Elle relève de la création de « valeurs nouvelles » (MIF, Préf. 17) de la part de l’individu qui doit se « dépasser sans cesse » (HL, 172).

Il en va de même du droit, auquel A.F. consacre son premier livre non strictement philosophique en 1878,L’Idée moderne du droit. Le droit qui a son origine dans la liberté de l’individu a une finalité sociale. Il est, A.F. s’opposant aux conceptions anglaise et allemande, de l’ordre du « devoir social » (ESM, 284), en référence à Auguste Comte pour qui l’homme n’a qu’un droit, « celui de toujours faire son devoir ». Le droit est pour A.F. avant tout un « principe moral » (IMD, 42) et, comme la morale, il concerne « ce qui n’est pas encore donné ». Il doit surtout être vu comme « l’accès à l’avenir » (IMD, 246).

Les « principes » de la société « nouvelle »

Quel type de réalité doit avoir la société, sans pour autant dissoudre l’individu ?

La société comme« organisme contractuel »

Liens organiques, liens de société

Pour A. F., et ce sera le pivot de sa sociologie, la société doit être considérée comme un « organisme contractuel ». Elle est un « véritable organisme » (il y a en lui la « coopération » de « parties dissemblables » en vue de la« conservation du tout », cf. SSC 80,176) qui « se réalise en se concevant et en se voulant lui-même » (id.115). La conception organiciste de la société, très répandue au XIXe siècle, AF va la combiner avec la conception individualiste. Il y a à l’œuvre deux composantes, l’organique et le « contractuel » (ou « volontaire »). Il y a « continuité » (SSC, 413) entre le biologique et le social (SSC, 395), la nature elle-même opérant leur synthèse (SSC 172, 189). Ces deux éléments ne peuvent exister l’un sans l’autre et même, ils se renforcent l’un l’autre.

Une telle conception éclaire sur l’importance que A. F. confère à la nécessaire permanence des « organes et fonctions » dans la société comme « corps vivant » (SSR, 388) ainsi que sur les modalités de son évolution. Cette dernière, loin d’être « inconsciente » ou « fataliste » (SSC 189) comme A.F. reproche à Spencer de le penser, ou encore un effet de la nécessité comme chez Durkheim (cf. Sociologie et sciences sociales in La Science sociale et l’action, p.146) doit être vue comme le développement (qui comprend plusieurs stades :naturel, mécanique, utilitaire, moral)d’un ordre préexistant. Et pour s’accomplir, l’évolution doit toujours être « pensée » et « désirée » par l’homme (SSC 188) sous l’effet de l’« attraction » exercée par les idées-forces (SSR 49, 117). Ainsi A.F. parle-t-il « d’autodéterminisme collectif » (HL, 5), de « dessein qui se fait » (SSC, 386) ou encore d’« évolution rationnelle » (SSC, 72) de la société, l’humanité étant la « nature devenue consciente ».

Pour A.F., l’évolution de la société suppose aussi le renforcement du « régime contractuel ». En effet, la « vraie loi sociologique » est celle qui pousse les hommes à passer entre eux des conventions, que celles-ci soient expresses ou tacites. A l’origine de la société existe un contrat social « implicite » (SSC 152 ; DPS 84) qui n’en constitue pas moins un « contrat véritable ». Il réalise le passage de l’agrégat d’individus àla « société politique », expression même de la « sociabilité » de l’homme (SSC 8). Quant aux relations interindividuelles, elles sont toutes réductibles à des contrats ou des quasi contrats (SSC 47). Aussi AF écrit-il : « Multipliez à l’infini le contrat… » (SSC 73). C’est que pour lui, dans la société « l’essentiel est la coopération, non la forme monarchique, aristocratique ou démocratique du gouvernement » (SSC 157). En fait, la force du contrat tient au fait que « nos libertés s’accordent elles-mêmes » sans que soit nécessaire le recours à une règle extérieure comme par exemple la théorie de la valeur, A.F. développant sur tous ces points des positions radicalement contraires à celles de Durkheim. Pour ce dernier en effet, la société n’a pas pour origine, ni pour structure, le contrat ;par ailleurs le contractualisme suppose au premier chef l’existence de la réglementation sociale (cf. De la division du travail social,1932,p.180,192 ; Leçons de sociologie, quinzième leçon).

Pour A.F., l’essence du contrat est donc dans la conscience d’une réciprocité entre les volontés. « Qui dit contrat dit solidarité » écrit-il (SSC, 16), le contrat faisant du lien social quelque chose d’indissoluble (id., 256). Aussi, loin de s’opposer, contrat social et contrats particuliers forment un tout, ces derniers donnant corps au pacte social (SSC 14, où A.F. réfute les objections du juriste Bluntschli). Le contrat social n’est pas à l’origine de la société mais au contraire opère comme but de l’évolution humaine (SSC, 124). Le contrat incarne l’idéal du juste et de l’utile (SSC 56), A.F. le considérant d’ailleurs comme le « principal moyen d’évolution progressive » (SSC 131) de la société.

Il n’est pas étonnant que l’association, que A. F. considère comme à la fois « organique et contractuelle » soit au cœur de sa conception de la réforme sociale (DPS 194, 199). Pour lui, « la grande faute de la Révolution » fut d’avoir interdit l’association professionnelle. Celle-ci retrouva les faveurs de la société à partir de 1848, puis avec la loi sur les syndicats de 1884, sa circulaire d’application parlant surtout d’« esprit d’association » comme « instrument de progrès matériel, moral et intellectuel ». A.F. sera très critique envers les syndicats (DPS, 190) qu’il considère comme une forme « très inférieure » d’association (SSR, 371). Il sera également réservé envers les associations de production. En revanche il est très favorable à la « coopération », c’est-à-dire au regroupement, dans le cadre de petites structures, de travailleurs liés entre eux par un « contrat de société », un « contrat d’association » (SSR, 20) ou encore un contrat collectif de travail (DPS, 214), dans une relation d’égalité entre l’entrepreneur et l’ouvrier « élevé à la dignité d’associé » (SSR 200 à 206 ; DPS, 197).

Pour A.F., cette formule combine division du travail et coopération comme dans un « corps vivant » (SSR 388). Elle abolit le salariat et donc le prolétariat (SSR 205), ferment de division sociale. Elle intègre l’individu « sans l’absorber » comme il reproche au collectivisme de le faire (A.F. prend l’exemple de sociétés coopératives d’Etat, cf. PSD 33). L’association fait du plus humble des travaux, dit-il, « quelque chose de libéral et de libérateur » (SSR, 176), en procurant la « fierté » d’être soi (PSD 100). Avec la caution de l’économiste Ch. Gide qui parle de « République coopérative », A.F. voit dans l’association la résolution de la « question sociale ». Elle est à ses yeux la formule d’avenir (SSR 409), garantissant liberté et « progrès économique ».

Les compléments nécessaires à la société comme « organisme contractuel »

La « justice réparative »

Il s’agit d’un second « principe » venant en complément de celui de la société comme organisme contractuel (SSC, 410). Toute société génère des maux et même des « injustices » écrit AF (SSR, 156). « L’histoire nous a légué mille violations du droit dont les effets subsistent encore… » (SSC, 359, 367). De là, dans la réalité « une atteinte permanente aux clauses idéales du contrat entre les hommes (…) contrat social et violence sociale, voici l’expression complète de la société réelle » écrit-il (id. 362). Et il serait particulièrement injuste que la société ne cherche pas à réparer les maux sociaux qu’elle génère et à prévenir ceux à venir (SSR, 8). Ce d’autant qu’il s’agit d’un devoir social s’imposant à tous. Dès sa naissance en effet est incorporé en chacun un « legs » dû à tous ceux qui l’ont précédé. Le capital intellectuel et matériel dont nous jouissons est en grande partie l’œuvre des autres. Que l’on pense au langage, aux idées, aux outils… « Celui qui a inventé la charrue laboure encore invisible à côté du laboureur… » (PSD, 21). Il y a bien une « dette sociale » dont chacun doit s’acquitter.

Mais ce principe d’une nécessaire justice « réparative » connaît une limite, qui tient à ce qu’il est impossible de faire le compte exact de ce que chacun doit à la collectivité ou de ce que celle-ci lui doit. Aussi la justice « réparative » n’instaure-t-elle qu’un devoir moral d’assistance, par exemple envers ceux qui sont dépourvus de travail ou de subsistance, qui ne crée pas à leur profit de droit « revendicable » (PSD, 134 ; SSR, 157). En fait pour A. F., le plus sûr moyen d’accomplir cette tâche de « réparation sociale », c’est-à-dire de parvenir à une « répartition plus juste des parts mal distribuées », de « rétablir les conditions rationnelles du contrat social… » (SSC, 360), est l’instruction (PSD, 130). En des termes très hugoliens, A.F. écrit : « Des lois justes et une instruction qui les fasse connaître, aimer, respecter, voilà donc ce que doit avant tout aux individus un Etat qui veut à la fois prévenir le mal et le réparer… » (SSC, 377).

L’éducation

Comme tout républicain de progrès, A.F. attache beaucoup d’importance à l’instruction. Il sera cependant amené à se démarquer de l’école de son temps en étant très hostile à une loi de 1882 sur l’enseignement moral en primaire (qui porte atteinte à la neutralité de l’école) ou à la réforme de 1902 de l’enseignement des sciences dans le secondaire qui pêche par « excès d’utilitarisme » (PSD, 207). Plus généralement, A.F. considérait comme « injuste » le monopole de l’enseignement de l’Etat (DPS, 135) dès l’instant où celui-ci ne se limitait pas à l’enseignement des « principes d’organisation contractuelle de la société » (DPS, 157) délivré en observant une stricte « neutralité philosophique » (id., 153).

A.F. insistera surtout sur ce qu’il nomme « l’instruction philosophique, morale et sociale » qui est, dit-il, une question « vitale » pour le devenir de la société (SSC, 374 ; PSD, 215). Ce qui doit dominer est « l’étude désintéressée » de la « philosophie morale, esthétique, sociale » (PSD, 207), A.F. qualifiant la philosophie de « religion publique des démocraties » (PSD, 231). Il écrit : « Si une société démocratique ne philosophe pas, elle ne pourra pas vivre » (DPS, 127). Il insiste en particulier sur l’enseignement de la « philosophie sociale », de la « science sociale », de « l’économie sociale » (PSD, 200, 252).

Se référant à Condorcet (DPS, 152) qui voulait que l’enseignement produise des « hommes éclairés » et non des « hommes habiles », A. F. recommande une éducation qui ait pour finalité la « culture des facultés morales et intellectuelles » de manière à accroître la « force mentale et morale des individus… » (DPS, 5), c’est-à-dire à les aider à s’individualiser (Durkheim voulant plutôt d’une école qui « socialise » l’individu…). Or aux yeux de A. F., l’école de la République « instruit » mais « n’éduque pas » (cf.son article de laRevue des Deux - Mondes, « L’éducation et la sélection », juin 1890, p.561). Il y voyait même une explication de la défaite de la France lors de la guerre de 1870 (cf.son article de laRevue des Deux - Mondes, « Les jeunes criminels, l’école et la presse », 15 janvier 1897, p. 417).

L’élite

A.F. voit dans l’éducation morale et philosophique qu’il recommande un autre avantage, celui de faire surgir « spontanément » dans la société (il parle de « triage des supériorités naturelles » cf. « L’éducation et la sélection »,Revue des Deux-Mondes, 1890, p.371 ; PSD, 113), l’élite. Or celle-ci représente aux yeux de A. F. « une merveilleuse harmonie de l’individualité et de l’humanité ». Le génie, qui est un « esprit fortement individualisé », symbolise « l’idéal présent à l’âme de la nation ». L’élite représente l’intérêt général, c’est-à-dire l’intérêt de la nation comme organisme, que AF distingue de l’intérêt (immédiat) du plus grand nombre (DPS, 65). L’élite qui se situe au niveau des idées-forces peut justement empêcher « la pulvérisation de ce grand corps qu’est la patrie ».

Aussi A.F. considère-t-il que « le vrai progrès de la démocratie doit consister dans la montée universelle de la nation à la suite de son élite intellectuelle et morale » (DPS, 78), alors que trop souvent, la démocratie, du fait d’un égalitarisme mal compris (en fait toute évolution suppose des « ruptures d’égalité » cf. DPS, 17), en vient à « assurer le triomphe des médiocres » (ESM, 219) au détriment des capables. Ainsi A.F. préconise-t-il que l’élite intervienne au sein d’institutions qu’il qualifie de « qualitatives et organiques » (par exemple le Sénat réformé cf. DPS, 62) par opposition aux institutions « quantitatives » (simple reflet du suffrage universel), pour y faire prévaloir « des idées désintéressées » (DPS,79).

L’Etat

A.F. n’a jamais attendu de l’Etat les transformations qu’il jugeait nécessaires à la société. Il critique l’Etat (l’exécutif et le législatif) qui a tendance à tout absorber, à tout régimenter (SSR 307, 316). Le pouvoir politique « ne doit pas être un véritable pouvoir de tous sur chacun. » écrit-il (DPS, 203). Il y a là pour A.F. un « vice » incompatible avec le « régime de vraie liberté et de progrès pour la liberté ». « … La volonté des citoyens est la suprême loi dont le gouvernement n’est que l’exécuteur » écrit-il (SSC, 50).

Ainsi A.F. se fait une conception restrictive du rôle de l’Etat (DPS, 49). Il évoque ses « interventions négatives » consistant essentiellement à garantir l’exécution des conventions, c’est-à-dire « les conditions de la justice » (SSR, 302, 303) dans la société. A.F. affirmant, à la manière de A. Smith, que c’est en s’abstenant que l’Etat remplit le mieux son rôle (SSC, 140, SSR, 404). Il les distingue de ses « interventions positives » consistant à assurer l’égalité des chances (IMD, 318), ce qui suppose que l’Etat veille à ce que A. F. nomme le « droit de circulation » (PSD, 38), notamment à ce qu’il y ait équilibre entre la centralisation et la décentralisation dans le pays (SSC, 179). En fait A.F. attend de l’Etat qu’il assure à chacun les moyens de sa liberté. S’opposant tant à Spencer (qui dénie toute importance à l’Etat) qu’à Durkheim (pour qui, à l’inverse, l’Etat comme organe de la pensée sociale voit son domaine d’intervention toujours plus grand), A.F. veut un Etat qui soit avant tout un « Etat contractuel » (SSC12, 182), réalisant la « coopération volontaire… entre… des êtres égaux et libres ». Il voit l’Etat à venir comme une « association d’associations ». En ce sens seulement, A.F. souhaite que l’Etat « devienne de plus en plus fort » (SSC,168 ;SSR, 361).

La « sociologie réformiste »

Manifestement moins optimiste en 1900 qu’en 1880 (comme le montre M. Gauchet), les idéaux libéraux se sont entre temps désagrégés (cf. « La Crise du libéralisme » Gallimard, 2007), A. F., plutôt que de chercher à rapprocher l’individualisme et le socialisme, va élaborer ce qu’il nomme sa « sociologie réformiste » (HL, 359) qui ne doit être « inféodée » à aucune doctrine politique (HL, 34). Il entend ainsi doter la démocratie, qui entre à peine dans « l’âge de la science » (SSC, 95), de « principes scientifiques et philosophiques » (FPM,28 ;DPS, 5), d’une « doctrine morale et sociale » (FPM, 28) destinée à l’aider dans son « œuvre… de rénovation » (FPM, 400). Et A.F. d’ajouter : « tout ce que nous apercevons aujourd’hui, à l’état inorganique et anarchique… recevra enfin, espérons-le, un commencement d’organisation rationnelle » (FPM, 412). Pour A.F., la sociologie doit être l’étude des conditions dynamiques de la vie en société (HL, 3, 6). « Science théorique et pratique », elle doit être « progressiste et réformiste », elle ne doit pas être « seulement vision passive mais action » (HL, 5). Elle doit être aussi « science du bien et du juste » et à ce titre, elle doit « régler et sur certains points corriger le jeu spontané des divers éléments sociaux… » (SSR, 322).

Comme il n’a cessé de le répéter, le vrai progrès réside « dans la synthèse de l’organique et du volontaire » (SSR, 360 ; DPS, 13), mais AF paraît accorder désormais la prééminence aux liens organiques, dont il souhaite le renforcement (SSR, 360 ; DPS, 132), et à ce qu’il nomme, après d’autres (Tocqueville, Bastiat, Espinas etc.) les « lois économiques naturelles » que les hommes doivent chercher non pas à « abolir » mais à tourner à leur profit (SSR, 34). « L’accord avec la nature comme avec les hommes, voilà le grand moyen de progrès » écrit AF (ESM, 192 ; DPS, 178). Et c’est en référence à cette nature organique, « physiologique » (SSC, 131) de la société, et non par une justification politique, que A. F. préconise la recherche des états d’équilibre (que ce soit entre l’organique et le conscient, entre les « unités et le tout » (SSC 248, 421) ; entre la société civile et l’Etat, entre les individus entre eux, ou encore entre les deux composantes du caractère national). D’où aussi, on l’a vu, sa préférence toujours grandissante pour le contrat, pour les mesures de transition ou de compromis entre les « forces conservatrices et les forces progressives » (SSC, 130).

Pour A. F., « seule la sociologie peut, dans les rêves sur l’avenir lointain, séparer la part d’idéal réalisable et conforme à la nature d’avec l’utopie contraire aux lois d’équilibre ou de mouvement qui régissent les sociétés… » (SSR, Préf. II). Celle-ci doit dégager l’idéal régulateur vers lequel la société doit tendre (SSR, 49), la politique devenant comme Gambetta avait entrepris de le faire, une « application des lois sociologiques » (SSR, 16 ; DPS, 5). La sociologie est « le commencement d’une ère nouvelle » écrit AF, qui permettra de « ramener les questions sociales à des questions scientifiques » (cf. son article « Le Mouvement idéaliste en France »,Revue des Deux - Mondes, 1896, p.276). Pour lui, la science est une « puissance » « qui s’impose à tout » (HL, 137) et qui « unit les esprits » (DPS, 153), et la sociologie est justement cette science qui peut « dépasser » l’individualisme et le socialisme.

La critique des conceptions « holistes » de la société

La critique de la sociologie de Durkheim

A.F. et Durkheim partageaient une même vision du réformisme social, du rôle pour l’un de l’association et pour l’autre des corporations (comme corps « secondaires » entre l’Etat et les particuliers) ainsi que de la nécessaire unité morale de la société. Cependant A.F. s’est souvent montré très critique, et ce jusqu’à son livre posthume de 1914 « Humanitaires et libertaires » en partie consacré à Durkheim, des conceptions du sociologue. Pour ce dernier, la société moderne est un organisme « psychique », résultant de la « communion » des consciences individuelles au sein de ce qu’il nomme la « conscience collective ». Aussi l’homme est-il beaucoup plus le produit de la société qu’il n’en est l’auteur. C’est la société qui est première, celle-ci exerçant une puissance « coercitive » sur nos « manières d’agir et de penser ». Ce que l’on retrouve dans les analyses de Durkheim sur l’éducation, la morale, le droit, la religion, l’Etat etc. L’individuel et le social constituent deux niveaux de réalité hétérogènes, la caractéristique de la vie sociale étant d’« englober », de diriger l’individu qui trouve cependant son compte dans cet état de dépendance. Il se sent en effet protégé et même plus fort.« Chacun est entraîné par tous » écrit Durkheim (cf.De la division du travail social, préface de la deuxième édition).

A.F. reproche, notamment à Durkheim, d’ériger la société en « divinité nouvelle » (HL,123 ; SSC, 25) et de faire une place réduite à l’homme. Il récuse sa notion de « conscience collective ; pour A.F., il n’existe de « conscience sociale » (SSC, 257) qu’autant qu’il existe des consciences distinctes tandis que la « conscience collective » suppose la fusion des consciences, ce qu’il réprouve. Sur un ton railleur, A.F. écrit : « Je crois que l’homme des sociologues est seul assez stupide pour ne pas saisir les règles les plus élémentaires du juste, du tien et du mien, des conventions, des vertus publiques et même privées. Seul il a besoin, pour lui ouvrir l’intelligence, de tout l’appareil des sanctions, …de toute la bibliothèque des sciences sociales… » (ESM, 264). A.F. reproche également à Durkheim de se faire une conception essentiellement théorique, « spéculative » de la sociologie alors que celle-ci doit être la « recherche scientifique des améliorations sociales » (SSR,II ;HL, 137).

Durkheim avait consacré en 1885 un long article critique à l’ouvrage de A. F., « La propriété sociale et la démocratie », où il prenait ses distances avec les positions du philosophe (cf. « La science sociale et l’action », p.17). Il considérait en effet qu’il fragilisait dangereusement la société en ne prenant pas suffisamment en compte la « nature organique » de celle-ci, c’est-à-dire dans l’acception de Durkheim, le « social » en tant que tel.

La critique du socialisme et du Solidarisme

Le socialisme fut à partir de 1910 la force politique montante. Mais dès 1880, le programme « guesdiste » ainsi que les syndicats révolutionnaires prévoyaient la nationalisation des principales branches de l’industrie. A.F. critique ce qu’il nomme indifféremment socialisme « intégral », « matérialiste » ou encore « collectivisme ». A ses yeux, ce socialisme cherche à détruire toute« personnalité autonome » (DPS, 93), c’est-à-dire l’individu, la famille, la nation mais également la propriété individuelle (qui pourtant garantit la liberté, cf. SSR, 22), l’héritage ou encore le contrat de travail que A. F. considère comme un progrès. Il tue la liberté en absorbant l’individu dans le « grand tout social » (HL, 28) et brise l’unité de la société (SSR, 375) en instrumentalisant la lutte des classes. A.F. le qualifie de « nationalisme nouveau », de pure « apocalypse » (DPS, 206) représentant un risque de guerre civile (SSR, 375).

Pour A.F., il y a un « vice moral » du socialisme qui n’est socialiste que dans ses moyens et qui reste « essentiellement individualiste dans sa fin » (SSR, 76), préoccupé essentiellement de richesses (SSR, 39). A.F. parle « d’enflure de l’individu » qui ne recherche que la « légalisation de ses appétits » (SSR, 76). D’ailleurs le socialisme est né des « excès » de l’individualisme (DPS, 166 ; SSR, 125). Il en fait le reproche à Jaurès pour qui « … c’est l’individu humain qui est la mesure de toute chose.. » (SSR, 126). A.F. admet que l’idée socialiste fut une « méthode de progrès social » (DPS, 93 ; SSR, 137 ; HL, 30). Encore faut-il cesser de vouloir toujours recommencer la Révolution comme ce fut le cas au cours du XIXe siècle. Il faut en quelque sorte l’instituer positivement (EPPE, préface p.7) d’où sa « sociologie réformiste ». Pour A. F., « le socialisme sera sociologique ou ne sera pas… » (SSR, II). Et parce qu’il n’est pas scientifique (A.F. le dit même de Marx cf. SSR, 45), il reste une « utopie » contraire aux lois qui régissent les sociétés. « Toutes les lois économiques sont d’airain et pèsent sur les patrons comme sur les ouvriers, solidairement. », ce que les révolutionnaires ont le tort de méconnaître (SSR 59, 378).

Plus surprenant est la manière dont A.F. se démarquera du Solidarisme auquel son nom est pourtant associé. Léon Bourgeois en exposa les principes dans son manifeste « Solidarité » de 1896, lesquels seront pour partie mis en œuvre entre 1890 et 1910. L. Bourgeois qui se réclame de A. F., reprend à son compte la notion d’interdépendance entre les hommes (tout homme « naît débiteur de l’association humaine » cf.Solidarité, p.116) ainsi que le fait que l’équilibre est désormais rompu entre eux du fait du paupérisme dont les causes ne sont pas tant individuelles que sociales. Cet état de fait justifie une « organisation sociale » destinée à remédier aux « maux sociaux » en mutualisant entre les hommes les avantages et les risques découlant de la vie en société. L. Bourgeois parle de « contrat mutuel de prévoyance et de garantie sociale », « véritable contrat social » (cf. sonEssai d’une philosophie de lasolidarité,p.50), seul à même de réaliser la justice. Cela implique que chacun, surtout les plus favorisés, s’acquitte de sa part de« dette sociale » (concrètement par l’assurance sociale et l’impôt sur le revenu), ce qui n’est pas un simple devoir de conscience mais une véritable obligation à peine de sanction (cf.Solidarité, p.141).

Il y a là manifestement un point de rupture de la part de A. F. d’avec le Solidarisme (SSR, 26). Il conteste qu’au nom de la « dette sociale » soit reconnu aux défavorisés un « droit revendicable » sur la société (HL, 34). De fait A.F. englobe souvent le Solidarisme dans ses critiques du socialisme. Il les assimile même quand il s’exclame : « l’Etat-Providence, voilà le socialisme ! » (SSR 25, 154, 155). D’ailleurs dans un article de laRevue des Deux Mondes(1901, p.377), A.F. qualifie L. Bourgeois de « favorable sur bien des points à l’école socialiste ». A. F. considère que sa « justice réparative », expression de la vraie fraternité entre les hommes (bien plus que la solidarité des sociologues et des socialistes) est mieux à même de réparer les maux sociaux que les lois sociales de son temps (SSR, 26). En outre, celles-ci supposent un rôle accru de l’Etat, ce qui limite toujours les libertés (SSR, 316) alors que la nature de la société exige pour A.F. de demeurer le plus possible « contractuelle ».

Pour une société d’individus « libres » et « unis » …vers la « société morale »…

Ce n’est pas la politique ni des théories comme l’économisme ou le socialisme « construits en dehors de la réalité » (SSR, 361), qui vont permettre de résoudre la question sociale. La conflictualité même de la société ne tient pas à une simple question de répartition des richesses. A.F. relève qu’alors que les inégalités ont diminué, le sentiment d’injustice n’en est que plus fort (SSC, 361 ; DPS, 182, 3). Pour lui, « ce n’est pas parce qu’il y a des riches qu’il y a des pauvres… » (SSR, 345). Aussi la « question sociale » qui est aussi une question morale (SSR, 39 ; DPS, 199) doit-elle être reformulée.

Si la crise sociale est à ce point profonde en France, c’est que les « liens organiques » qui « jouent un rôle prépondérant dans la société moderne » (DPS, 14) ne sont pas assez forts et par ailleurs que les « conditions contractuelles… ne sont pas remplies exactement pour tous » (SSR, 3), ce qui génère des « inégalités artificielles, nuisibles et contre nature » (PSD, 112). D’où on l’a vu, sa « sociologie réformiste » qui est l’application de « lois biologiques » (DPS, 88), « lois d’équilibre et de mouvement qui régissent les sociétés » (SSR, préface II). De là la nécessité, que A. F. rappelle constamment, d’assurer la « permanence » des « organes et des fonctions » (DPS, 61, 84) de la nation comme « union organique » (d’où par ex. sa proposition de réforme du Sénat), et de transformer ce que doit être la « coopération » des individus au sein de la société grâce à l’association, « organique et contractuelle », qui apparaît comme une modalité fondamentale d’une nouvelle organisation de la société et non un simple arrangement des hommes dans la gestion de leurs affaires. L’on peut relever à ce propos la convergence de vue entre A.F. (SSR, 117) et le socialiste réformateur qu’est B.Malon (cf. la présentation de Ph.Chanial à« La Morale sociale » de B.Malon , 1885, Ed.Le bord de l’eau, 2007).

Participe de cette même vision, la dénonciation que A. F. fait de l’instrumentalisation de la lutte des classes par le marxisme, à la suite de Gambetta (cf.son discours du 1er Juin 1874). Ce dernier récusait tout « clivage social » et disait vouloir œuvrer pour l’alliance du peuple et de la bourgeoisie autour des « nouvelles couches » de la société. A. F., qui voit dans la notion de classes sociales comme une récusation de sa vision organiciste de la société, soutient que la « classe moyenne » est le centre de gravité de la société (SSR, 78) dans un contexte de « disparition progressive » des classes. Dans le même ordre d’idées est à comprendre la fréquente critique que A. F. fait du suffrage universel, qui, par l’effet d’un faux égalitarisme, met en péril l’unité du corps social (ce que pourrait atténuer la représentation proportionnelle(DPS, 42). Il en est de même encore de la conception que A. F. se fait de l’évolution de la société en « perpétuel devenir » (cf. ESM, 11 ; HL, 5). Pour lui, l’évolution est la réalisation successive de ce qui est en puissance dans l’ordre des choses. En sorte que même s’il existe des moments de régression (A.F. évoque par ex. de possibles « conflagrations militaires » comme s’il pressentait la guerre de 1914-18 cf. DPS, 102), l’évolution est toujours à ses yeux« progrès » (DPS 102, 201). Aussi s’agissant des réformes sociales, celles-ci doivent toujours être conduites de manière prudente (« comme doit l’être un médecin ») et en conformité avec la nature de la société (ou l’idée de sa nature). D’où cette affirmation constante que c’est l’évolution seule qui « fonde » (SSC, 128 sqq.) tandis que la révolution « détruit » ce qui a été « établi par le travail des siècles » (SSR, 31) en s’affranchissant du « déterminisme réciproque des phénomènes sociaux » (SSR 59, 202, 378). A.F. soutient qu’il s’agit là d’une « idée nouvelle » qui « commence à germer dans l’esprit français » (DPS, 216).

A. F. pour qui la France traverse une période « intermédiaire » (SSC, 166), voit dans les transformations qu’il propose le moyen pour elle de parvenir à une étape « supérieure » de son évolution. Encore faut-il qu’il y ait un contexte d’égalité des chances (SSC, 367), les individus se distinguant surtout par des différences « naturelles » et non pas « sociales » (comme résultant des rapports de force sociaux). Cela suppose une « répartition de plus en plus égale des biens », de « rendre peu à peu chacun propriétaire des instruments …de production, …de donner finalement la terre aux cultivateurs, l’usine aux travailleurs » écrit A. F. qui se réfère à Ch. Gide (DPS, 213). Il évoque alors une « société d’hommes librement associés » formant une « démocratie sociale » (DPS, 203, 205) qui est « l’idéal de la vie économique » (SSC, 19 ; DPS, 213) et qui à défaut de procurer le bonheur, « rétablira » « une certaine égalité entre les hommes dans la grande concurrence pour la vie… » (PSD, 113).

Cependant dès son ouvrage de 1880, A.F. insistait sur l’importance pour les hommes d’évoluer vers ce qu’il nomme « société morale », « universelle », « terme idéal de l’histoire » (EPPE, 460). Aux hommes qui ne savent pas ce qu’ils « doivent vouloir », il répond : « Nous devons vouloir et réaliser une société de plus en plus parfaite » (SSR, 136) où « l’union avec autrui comme telle se trouve être son but » (MIF, 213). C’est que pour A.F., la société n’a pas sa fin en elle-même mais hors d’elle-même. La nation n’est pas « la réunion accidentelle d’individus » mais « une personne vivante et perpétuelle qui a un corps organisé à conserver et à développer » …contre la volonté même de la majorité présente » écrit-il (DPS, 18). La nation suppose des « volontés liées par une nécessité morale » (ESM, 157). Concrètement, l’homme ne peut se réaliser que s’il en est de même pour ses semblables. « Chaque homme, écrit A. F. citant Descartes, est obligé de procurer… le bien de tous les autres…, c’est ne valoir rien que de n’être utile à personne » (FPM,19). « Un et tous, voilà la vraie formule de la société » (SSC248, 256 ; PPF, 384). Pour A.F., seule la société « morale » assurera la cohésion, l’« unité » entre les hommes (MIF, 21, 213 ; ESM, 313), ce qui n’est pas le cas de la « conception purement économique et utilitaire de la société » à laquelle s’en tiennent les solidaristes et E. Durkheim (ESM, 315).

Ainsi pour A.F., « le but moral des sociétés l’emporte infiniment sur le but économique » qui n’est en réalité qu’un « moyen » (SSR, 39). C’est la « république universelle » qui seule peut réaliser la « fraternité » (SSC, 349,410 ;DPS, 18 ; HL, 178), notion que A. F. préfère à celle de solidarité. Le terme du progrès humain est que la « vie de tous et la vie de chacun soient tellement unifiées que le suprême intérêt personnel ne se distingue plus du suprême altruisme » (MIF, 224).

Une question se pose : n’y a-t-il pas de la part de A. F. le pari consistant à penser que l’homme, parce qu’il serait vertueux, s’engagera toujours plus avant dans ce qu’il nomme « évolution progressive » vers la société « morale » ? Manifestement il n’en est rien, l’homme ne pouvant selon lui que vouloir une telle évolution. En effet l’individu a en lui l’idée-force d’un amour universel des hommes les uns avec les autres (MIF, 213 ; SSR, 134 ; HL, 83, 101,178 ; ESM, 314). « L’universel est déjà dans le moi et ne peut être conçu que par le moi » (MIF, 219). Et le développement de la liberté individuelle et de la solidarité universelle vont de pair « sans la moindre contradiction » écrit AF (SSC, 168). Ainsi de l’association qui a en elle une véritable puissance morale et qui « décuple » les forces individuelles (SSC 102 ; HL 176, 179). Dans le même ordre d’idées, la « nature humaine » est considérée par A.F. comme étant une « force essentiellement expansive », l’homme voulant toujours plus son développement (« … devenir tout ce que nous pouvons être. » (IMD, 246), son avenir que pourtant il ignore (cf.Psychologie des idées-forces, intro. p.19). Celle-ci se caractérisant aussi par sa « puissance d’union avec autrui et non d’isolement » (SSC, 390). Aussi l’humain éprouve du plaisir à être entouré de ses semblables. Il « jouit de soi en contemplant les autres (SSC, 102). Plus profondément, A.F. écrit : « Moralement les autres hommes sont mes autres moi » ; “Ce n’est pas par pure condescendance pour les autres que je dois être juste et bon (…), je suis obligé envers moi à être bon envers vous, …ce que je fais pour vous, je le fais pour moi…” (ESM, 281).

Et ce trait essentiel de la nature humaine (que A. F. nomme « appétition ») se retrouve dans le « caractère français ». La France « vit d’une vie de société plus intense » (EPPE, 462) que les autres pays selon A.F. qui la distingue de l’Angleterre (qui est une « société marchande« où les hommes sont isolés ») et de l’Allemagne (où il y a « subordination de l’individu à l’omnipotence de l’Etat »). Pour A.F., la France « veut » « universellement » (IMD, 161), cherchant à ce que s’élabore la grande cité universelle dont nul ne sera exclu. Pour y parvenir, l’individu “animé par une « foi morale rationnelle », une « religion laïque de la justice et de l’humanité » (EPPE, 106,513), doit savoir « mettre une âme universelle dans des actions nécessairement particulières et bornées… » (DPS, 117).

L’« évolution progressive » telle que la conçoit A.F. suppose cependant que l’humanité patiente. A l’image de Michelet qui dans « Le Peuple » soutenait que c’est le « pauvre », le « fort », le « patient », le « courageux », et non le « riche », « qui porte pour la société le plus grand poids de la vie humaine », A.F.écrit : « grâce à un grand fonds de bon sens, ceux qui souffrent arriveront à comprendre… que la patience et constante énergie des volontés… peut seule obtenir et rendre durables les réformes de justice sociale » (DPS, 216). A.F. s’élève contre ceux qui veulent réaliser le progrès par la force (DPS, 213) tout en admettant que sa propre vision suppose la longue durée. Ainsi écrit-il : « légiférons dans nos livres pour le trentième siècle » (EPPE, préface 7), A.F. affirmant que la France, à la différence d’autres nations, cherche à atteindre « un but… lointain » (IMD, 169).

Conclusion

Comme les pages précédentes peuvent le montrer, il est difficile de bien comprendre ce qu’est au juste la position de A. F. concernant la relation « individu-société » ou encore « libéralisme-socialisme ». Cette difficulté est la conséquence de sa manière d’écrire. Plutôt que d’exposer directement sa position, A.F. préfère la présenter « en creux » en se distinguant de l’une ou l’autre (libéralisme, solidarisme, socialisme, étatisme…) des positions qu’il examine. De sorte qu’il apparaît libéral ou individualiste lorsqu’il critique une thèse socialiste et inversement. Cette manière de procéder découle de sa démarche, la « synthèse conciliatrice », démarche associée à sa philosophie, plus précisément son ontologie.

Il y a une tradition philosophique (Descartes, Kant…) qui pense le réel à partir de couples d’opposition, nature/morale, déterminisme/liberté, corps/âme, matière/esprit… plus récemment le couple nature/culture, ou nature/histoire, ou encore sexe/genre relèvent du même paradigme. On peut appeler dualiste cette manière de pensée, au sens où elle a besoin de deux principes opposés pour rendre compte du réel.

A.F. se propose d’élaborer une philosophie moniste, c’est-à-dire une philosophie qui n’a besoin que d’un principe capable de rendre compte de tous les aspects du réel. Ce principe s’apparente à la vie, mais il préfère le terme d’idée-force. Ce choix est significatif. Le risque inhérent à toutes les philosophies de la vie et à toutes les philosophies de l’Un, (il y en a beaucoup d’autres avant et après A.F.), c’est de tout ramener à l’indistinction : si tout est manifestation d’un principe unique, la vie, alors les distinctions deviennent inessentielles et la seule réalité véritable est un grand Tout, où tout est confondu, comme l’Un chez Plotin, ou le Brahman dans la religion hindoue. La notion d’idée-force conserve quelque chose du dualisme, l’« idée » et la « force », mais il y a le trait d’union qui signifie que la dualité (les distinctions) est seconde par rapport à l’unité. Un seul principe, l’idée-force, mais un principe qui inclut le divers, la dualité en son sein.

Cette formulation philosophique est en rapport avec sa méthode, la « synthèse conciliatrice », qui consiste à dépasser des oppositions théoriques en montrant que des théories opposées disent chacune un aspect du réel mais prétendent à tort rendre compte de tout le réel. D’où la nécessité de la synthèse qui est autre chose que le compromis ou l’éclectisme.

Sur le plan politique, ce monisme « aménagé » se traduit par le fait de traiter la réalité sociale à partir d’une définition de la société comme « organisme contractuel ». Cette définition, où deux termes sont requis pour désigner une réalité, est une proposition théorique, une thèse sociologique et elle est accompagnée d’une prise de position politique.

« Organisme », « contractuel », ces deux termes appartiennent à deux registres langagiers, épistémologiques, idéologiques clairement distincts, voire opposés, notamment (mais non exclusivement) au moment où A.F. écrit.

- « Organisme » : ce terme sert à désigner les êtres vivants. C’est « l’ensemble ou le système d’éléments dont le fonctionnement et l’unité sont caractéristiques des êtres vivants » (Dict. de philosophie). C’est un terme qui est utilisé par les biologistes, et plus généralement par les spécialistes des êtres vivants. Il présuppose que les liens entre les parties de l’organisme sont naturels et donc involontaires.

- « Contractuel » : ce terme renvoie à la notion de « contrat » et sert à désigner « une convention conclue volontairement entre deux ou plusieurs parties » (id). Le contrat est donc en principe volontaire.

Parler de la société humaine en termes d’« organisme contractuel », c’est donc sous-entendre qu’il y a du volontaire et de l’involontaire dans toute société. C’est aussi sous-entendre que pour parler des sociétés humaines, il faut faire appel à la biologie, à la sociologie et à la philosophie politique. Ce qui suppose d’une certaine manière une continuité du vivant au social. H. Hoffding disait de A. F. qu’il était un « philosophe de la continuité ».

Or cette définition et cette position qui inclut deux registres opposés ne vont pas de soi, et pour le montrer, plutôt que de rester dans les généralités, il vaut mieux considérer comment les choses se présentent au moment où Fouillée écrit.

Pour le comprendre, il faut faire un détour par la position d’un de ses contemporains, Célestin Bouglé qui part de l’idée que sur le plan de l’opinion éclairée, deux thèses s’imposent maintenant aux esprits de façon telle qu’aucune politique qui contredirait l’une ou l’autre de ces thèses ne pourrait être acceptée. « En même temps que notre civilisation est la civilisation démocratique, elle est la civilisation scientifique par excellence ». Or civilisation démocratique et civilisation scientifique ne sont pas d’emblée compatibles dès lors que la science qui incarne la civilisation scientifique est la théorie de l’évolution. « Les seules vérités capables de rallier les consciences modernes sont les vérités scientifiques » (C. Bouglé,La démocratie devant la science,p. 7, Alcan, 1904). Les « consciences modernes » sont des consciences pour lesquelles « Dieu est mort », c’est-à-dire toute autorité, toute valeur qui fait appel à des principes transcendants, de nature religieuse, spirituelle, ou métaphysique. De tels principes ne peuvent que diviser, or si l’on se place sur le plan politique, il s’agit de « rallier », de « faire consensus ». Mais une autre autorité est en passe de remplacer les autorités traditionnelles, la science. Entendons-nous, cela ne veut pas dire que les hommes sont plus savants, mais que les hommes ne peuvent admettre que des propositions qui sont reconnues comme scientifiques. La science est ce qui légitime, ce qui autorise une pratique, une initiative. Elle sert de caution. Or la science du moment présent, c’est la théorie de l’évolution, et celle-ci sert de caution scientifique à une philosophie (une idéologie), l’évolutionnisme. Ce qui n’est pas sans poser problème.

Une présentation très résumée de l’évolutionnisme consiste à affirmer que les lois scientifiques capables de rendre compte des propriétés des êtres vivants sont valables et suffisantes pour rendre compte du monde humain par le fait que les hommes sont aussi des êtres vivants. Par conséquent les lois telles que celles de la sélection naturelle, la lutte pour la vie valent aussi pour les sociétés humaines. Mais surtout les lois de l’évolution ne sont pas seulement descriptives, elles ne disent pas seulement comment les changements se produisent, elles sont aussi des lois prescriptives, elles disent comment les changements doivent se passer. Elles sont prescriptives pour une politique progressiste, si nous voulons le progrès de l’humanité. L’évolution se fait par la « sélection naturelle » et la « sélection des plus aptes » (formule de Spencer), par conséquent (tout l’évolutionnisme est dans le « par conséquent »), le progrès, si l’on est attaché à cette valeur, doit s’aligner sur les lois de l’évolution. C’est ce qu’on appelle le « darwinisme social », l’application aux sociétés humaines de la loi de sélection naturelle. Certes les hommes peuvent contrarier les effets de cette loi par la création de lois protégeant les plus faibles, mais bien loin d’être des lois progressistes, ce sont des lois régressives en ce qu’elles font obstacle à l’évolution, donc au progrès, progrès et évolution étant alors confondus. Cette proposition de Spencer illustre bien cette vision du monde. Si l’on résume : continuité du vivant à l’humain et au social, du fait que la nature « évolue », le progrès ne peut que se régler sur la nature, sur cette loi de l’évolution, la sélection naturelle qui se charge d’éliminer les plus faibles, les incapables, les impudents.

Le problème est donc le suivant : tout se passe comme si notre civilisation voulait dans le domaine politique, deux choses contradictoires, la science et la démocratie, c’est-à-dire des lois, des mesures, qui satisfassent les exigences de la science, notamment la biologie (mais pas uniquement) et celles de la démocratie.

Si l’on a fait le détour par Bouglé, c’est parce que lui-même et A. F. partent du même constat. Mais ils divergent quant à la solution proposée.

Sur le plan politique, la conception de la société comme « organisme contractuel » traduit cette dualité interne à la société où l’involontaire (organisme) est présent avec le volontaire (contractuel) en précisant que la loi de l’évolution a pour première conséquence que la part du volontaire est amenée à prendre de plus en plus de place et pour deuxième conséquence que par ce fait la crise est le régime normal de la vie démocratique du fait que ce sont les hommes qui prennent en charge l’évolution, ce qui fait que l’avenir ne peut être que « pressenti ».

On peut donc dire que c’est la méthode et le projet de A. F., la « synthèse conciliatrice » entre l’évolutionnisme et l’aspiration démocratique, qui peuvent expliquer le destin paradoxal de son œuvre. Destin intellectuel quelque peu étonnant. Fouillée a commencé par être très tôt célèbre, pour être ensuite très vite complètement oublié, indirectement connu, partiellement connu et souvent partialement connu.

Très tôt célèbre : A.F. est né en 1838, mort en 1912. Il se fait très tôt remarquer par l’obtention pour deux travaux sur Platon et Socrate, de deux premiers prix décernés par l’Académie des Sciences morales et politiques. Il soutient une thèse à la soutenance de laquelle assiste Gambetta. Ensuite, très vite dispensé d’enseignement à cause de problèmes de santé, il a tout le temps pour écrire des livres, une trentaine, plus de nombreux articles, livres qui sont tous l’objet de plusieurs rééditions de son vivant.

Très vite oublié : en 1927, quinze ans après sa mort, Georges Canguilhem écrit « Qui lit Fouillée aujourd’hui ? Qui le lira dans dix ans ? ». Elisabeth de Beaucoudray, auteur en 1936 de la seule thèse à lui avoir été consacrée, écrit de son côté qu’« après avoir été très lu — les éditions successives en font foi — Fouillée est très oublié ». Dans un ouvrage consacré aux « Philosophes de l’Antiquité au XX°/s », la notule qui lui est consacrée commence par « son œuvre est aujourd’hui oubliée ». Lorsqu’on parle de lui, c’est pour dire qu’il est oublié. Pourquoi alors son nom est-il néanmoins conservé ?

C’est qu’il reste indirectement connu : à la différence de son œuvre, son nom est présent dans quelques mémoires parce qu’il est associé à celui de son fils adoptif, Jean-Marie Guyau (1854-1888), auteur d’uneEsquisse d’une morale sans obligation ni sanctionet deL’irreligion de l’avenir, et qui doit lui-même d’avoir échappé à l’oubli par le fait que Nietzsche le mentionne. La célébrité de Nietzsche rejaillit sur Guyau et dans une moindre mesure sur Fouillée. On se souvient aussi quelquefois qu’il était marié à Augustine Fouillée qui sous le pseudonyme de G. Bruno, a écritLe tour de la France de deux enfants, ouvrage donné à lire dans toutes les écoles de la Troisième République.

Son œuvre est cependant partiellement connue de la part de quelques spécialistes : dans les ouvrages consacrés à l’histoire des idées politiques sous la III° République, comme celui de Jean-Fabien Spitz,Le moment républicain, ou celui de Marie-Claude Blais,La solidarité, un chapitre lui est réservé, aux côtés de Léon Bourgeois ou de Durkheim. Les livres de A. F. qui sont mentionnés sont ses ouvrages consacrés au droit et à la politique,L’idée moderne du droit,La démocratie politique et sociale en France…On en fait un théoricien de la solidarité et J.F. Spitz voit en lui « le parrain de la III° République ». On fait de A. F. un idéaliste d’inspiration vaguement kantienne.

Mais A. F. a aussi écrit des livres en rapport avec Darwin, avec la théorie de l’évolution, avec l’évolutionnisme, comme en son temps ceux qu’on appelait les « biosociologues », qui se proposaient de penser les sociétés humaines sur le modèle des sociétés animales, et qui défendaient pour certains d’entre eux, une position politique appelée le « darwinisme social », dont le thèse, exprimée schématiquement, consistait à dire que la « sélection naturelle », la « lutte pour la vie » devaient servir à penser aussi bien le devenir des sociétés animales que celui des sociétés humaines. La parenté quant aux objets d’études entre Fouillée et ces « biosociologues » conduit alors certains historiens des idéologies biologisantes qui se réfèrent surtout à d’autres livres de A.F., comme l’Esquisse d’une psychologie des peuples européens…,à y voir aussi une parenté idéologique au point de faire de Fouillée un « parrain contestable » (O. Le Cour Grandmaison) de la III° République.

Pour résumer, on pourrait dire que lorsqu’il est lu, A.F. fait l’objet d’une lecture tronquée (ceux qui ne voient en lui qu’un théoricien de la solidarité), ou déformée(ceux qui ne voient en son œuvre qu’une variante de la biosociologie, du « darwinisme social »). Deux manières de négliger la notion de « synthèse conciliatrice », de ne pas prendre en compte sa philosophie, pour ne retenir que quelques propositions qui ne prennent sens qu’à la condition d’être rattachées à sa philosophie.

Ces deux lectures de A. F. donnent à son œuvre un aspect contradictoire : comment peut-on être à la fois le « parrain de la III° République », dont la devise est « Liberté, Egalité, Fraternité » et l’idéologue de la « lutte pour la vie », du « darwinisme social » ?

Il est intéressant de constater que ni les uns ni les autres ne se réfèrent aux ouvrages proprement philosophiques de A.F.. Or la clé interprétative de son œuvre est à chercher dans ses ouvrages philosophiques, ceux consacrés à Platon, à Descartes, à Kant, à Nietzsche… C’est dans ces ouvrages qu’on comprend le sens de sa méthode, la « synthèse conciliatrice », synthèse que les deux types de lecture évoqués plus haut ne font pas.

Le problème que pose A.F. est le suivant, c’est celui de l’articulation de la nature et de la morale, de la biologie et de la sociologie, de l’idée et de la force, du déterminisme et de la liberté (cf. sa thèse), de la démocratie et de la science. Cette articulation permet de comprendre des relations plus précises (droit/force, aristocratie/démocratie, religion/irréligion, nationalisme/internationalisme, passé/avenir…).

C’est ce qui le conduit à élaborer une philosophie qui se propose d’être pour la théorie de l’évolution en biologie ce que le mécanisme fut au dix-septième siècle pour la théorie des mouvements en physique. Si chacun à sa manière, Descartes, Hobbes, Pascal, Malebranche, Leibniz, tirent les conséquences philosophiques de la « révolution galiléenne », A.F. fait de même avec la « révolution évolutionniste » (Ph. Saltel,La puissance de la vie, p.77, Encre marine, 2008).

A.F. conçoit donc une philosophie, « l’évolutionnisme des idées-forces » qui est pour la biologie ce que le mécanisme fut pour la physique. Il se distingue à la fois des partisans du darwinisme social dans la mesure où il cherche à établir que l’évolutionnisme trouve son sens dans un devenir de plus en plus démocratique, mais aussi des « républicains » dont Bouglé était un des représentants, dans la mesure où il récuse leur position initiale, à savoir le dualisme de la nature et de la société, le « modèle culturaliste ».

Sa conception de « l’idée-force » lui permet de formuler la manière dont la théorie récente de l’évolution peut se concilier avec l’altruisme en quoi se résume l’essentiel de la morale. Les idées comme les êtres vivants obéissent à la loi de sélection naturelle. « Il se fait une sélection des idées comme il se fait une sélection des espèces » (IMD, p. 235). Les idées luttent donc entre elles mais avec leurs caractères propres, et ce sont donc celles qui expriment le meilleur de « l’idéal » qui sont par là même les plus fortes. « Entre les idées adverses (liberté, égalité, fraternité/force, intérêt) qui luttent pour la vie au sein de l’humanité, c’est à chaque individu et à chaque peuple de prendre parti. L’idée de liberté, d’indépendance, de droit, a dès à présent ceci pour elle, qu’elle est le plus haut idéal que nous puissions concevoir ; or, en fait de progrès, l’avantage reste nécessairement aux idées les plus hautes » (IMD, p. 355). La sélection, dès lors qu’elle se déroule sur le plan des idées, devient sélection des idéaux.

A.F. joue sur la polysémie du terme « évolution ». C’est d’abord un terme qui relève du registre de la science et il sert à penser ce qui est de l’ordre du fait. Mais ce terme prend un sens nouveau dès lors que l’évolution se manifeste par l’entremise d’êtres conscients. L’évolution se sert alors de l’idéal pour se prolonger. Ainsi la démocratie correspond à l’état présent de l’évolution. Mais l’idéal doit tenir compte du fait comme l’avenir est relié au présent ; ce qui le distingue de la chimère. L’idéal est à la chimère ce que l’évolution est à la révolution. Ce en quoi s’exprime le monisme de Fouillée, dans cette conception du devenir des sociétés qui inclut le volontaire et l’involontaire. Si l’on voulait qualifier la position politique de A. F., nous dirions qu’il est « évolutionnaire ». Ce qui relève de la liberté humaine, bien loin d’être dans un rapport d’antinomie avec le déterminisme scientifique, en constitue au contraire l’expression. A. F. reste ainsi fidèle à la problématique de sa thèseLiberté et déterminisme.

Mais dans la mesure où cette « synthèse conciliatrice » met en question le paradigme dualiste dominant au moment où Fouillée écrit, ceci peut expliquer la difficulté à situer ce dernier : trop moraliste pour une sociologie qui se veut scientifique, trop réformiste aux yeux des positions politiques plus radicales. Si séparation il doit y avoir, elle n’est pas entre l’être et le devoir-être, entre le réel et l’idéal, mais entre le monde, matériel et idéal, et ces « pseudo-idées » que sont les chimères ou les utopies. La sociologie est le trait d’union entre la biologie, le droit, la morale et la politique dans la mesure où elle a pour objet l’étude de faits qui sont aussi des idéaux. Elle est réformiste par définition, et l’évolution devient réforme dès lors qu’elle se manifeste dans, et par, les sociétés humaines.

L’analyse des relations entre les valeurs aristocratiques et les valeurs démocratiques est un bon exemple de la manière dont A.F. pratique la « synthèse conciliatrice ». Comme Tocqueville, A.F. prend acte du fait que la démocratie « … dont personne aujourd’hui ne saurait arrêter le développement et qu’il faut s’efforcer non d’enrayer, mais d’orienter dans le bon sens » (E.P.M.) est de l’ordre de l’irrésistible. A cela près que c’est l’évolution qui joue le rôle de « fait providentiel ».

L’écart entre la réalité et l’idéal démocratique doit être pensé à la fois comme le signe d’une imperfection du présent démocratique et le signe de son dynamisme. Par ailleurs, tous les maux qui affectent la démocratie n’ont pas la même cause. Certains sont liés à la démocratie elle-même : c’est la « tendance » démocratique à « s’insurger contre les supériorités » ; d’autres sont liés aux traces d’aristocratie qu’elle porte encore en elle : « … deux vices de la démocratie actuelle :1) elle n’est pas véritablement instituée selon son principe propre… l’idée d’organisme contractuel, 2) elle se contente d’être purement politique, au lieu de se faire sociale » (D.P.S., p.3). Le présent démocratique est donc à la fois trop et pas assez démocratique… comme il est trop et pas assez aristocratique.

Le cours de l’histoire tend à faire de la démocratie le régime de société et de gouvernement qui succède au régime aristocratique, ce que montre l’histoire de la France.

Or un regard sur les tendances récentes des études sur les rapports tant de l’esprit et du corps, que de la nature et de la culture montre que ce « modèle culturaliste », prégnant jusqu’aux années 1980 (cf. le structuralisme) n’est plus aussi dominant. C’est la thèse de F. Wolff, c’est ce que montre par exemple l’œuvre de l’anthropologue Philippe Descola. Tout semble se passer comme si la parenthèse ouverte par des hommes comme C. Bouglé, dans le champ des sciences humaines était en train d’être refermée. C’est l’ouverture de cette parenthèse qui a pu expliquer l’oubli dont A.F. a été l’objet. Peut-être qu’avec sa fermeture, le temps pour (re) lire est-il revenu… Ne serait-ce que pour évaluer le « en même temps » à l’aune de la « synthèse conciliatrice ».

Alain Mallet et Jean-Claude Monier

Liste des ouvrages de A. F. consultés avec leurs abréviations :

DPS : La Démocratie politique et sociale (1910)

EIM : Esquisse d’une interprétation du monde (1913)

EPPE : Esquisse d’une psychologie des peuples européens (1903)

ESM : Les Eléments sociologiques de la morale (1905)

FPM : La France au point de vue moral (1899)

HL : Humanitaires et libertaires au point de vue sociologique et moral (1904)

IMD : L’Idée moderne du droit (1878)

MIF : La Morale des idées-forces (1907)

PPF : Psychologie du peuple français (1898)

PSD : La Propriété sociale et la démocratie (1884)

SSC : La Science sociale contemporaine (1880)

SSR : Le Socialisme et la sociologie réformiste (1909)