Comment penser les relations de pouvoir et de domination ? L’autorité, le prestige, le charisme, l’influence, le commandement, etc. ? Sur ces sujets si cruciaux il existe une énorme littérature, mais extraordinairement variable et non stabilisée, même quant au vocabulaire, selon les disciplines, les écoles de pensée, les chapelles ou les auteurs. En sociologie et en science politique, la typologie la plus connue et populaire reste celle présentée par Max Weber dans son Économie et société, le traité de sociologie générale encore le plus achevé et systématique (dans son anti-systématisme) existant à ce jour, un siècle après sa composition. Partant d’une distinction entre la Macht, la possibilité d’imposer sa volonté contre toute résistance, et la Herrschaft, la possibilité d’imposer une décision grâce à la reconnaissance de sa légitimité par ceux qui obéissent, Weber distingue trois types de pouvoir ou d’autorité légitime (Cf. infra) : le pouvoir traditionnel, le pouvoir bureaucratique (ou rationnel-légal) et, le plus célèbre des trois, le pouvoir ou l’autorité charismatique. Dans le premier cas l’obéissance repose sur la croyance dans le caractère sacré de traditions immémoriales, dans le deuxième elle dépend de la position occupée par le donneur des ordres au sein d’une organisation et des prérogatives que cette position lui confère, dans le troisième, enfin, on obéit à une personne singulière parce qu’elle est jugée extraordinaire, dotée de pouvoirs et de qualités surnaturelles, surhumaines ou, à tout le moins, exceptionnelles.

Trois limites de la typologie wébérienne du pouvoir

Cette typologie est aujourd’hui encore précieuse et éclairante. Mais elle souffre de trois limites.

Tout d’abord, conçue pour permettre d’appréhender la spécificité historique des formes d’organisation modernes et pour contribuer à une macrosociologie historique comparative, où elle se montre très efficace, elle se révèle insuffisamment souple et détaillée pour servir à la compréhension fine du mode de fonctionnement des organisations contemporaines - entreprises, administrations, associations, etc. -, qui relèvent toutes d’une forme ou d’une autre de légitimité bureaucratique. En sociologie historique, combinée avec d’autres critères, elle fait merveille en permettant de distinguer, par exemple, dans le champ du pouvoir traditionnel, la gérontocratie, le patriarcat, le patrimonialisme, et dans celui de l’autorité charismatique, le magicien, le prêtre ou le roi de droit divin. L’analyse de la bureaucratie par Weber demeure, enfin, un des points de passage obligés de la sociologie des organisations. Mais les conditions de l’efficacité organisationnelle sont aujourd’hui bien différentes de celles que Weber mettait en avant. Et c’est notamment pour cette raison que nous avons besoin d’une typologie du pouvoir et d’un lot de concepts plus complets et plus souples.

Par ailleurs, le fait que les traductions des concepts centraux de Macht et de Herrschaft soient très diverses, engendre un sentiment de flou, entretenu par un certain flottement chez Weber lui-même. C’est ainsi, par exemple, que si Herrschaft est le plus souvent traduit en français par domination, on trouve aussi autorité ou pouvoir, et, dans les traductions américaines, parfois chez le même auteur à des périodes différentes, imperative control, rulership, authority, domination ou leadership. Macht y est traduit par power et en français par puissance. Cette indétermination relative est sans doute entretenue par le fait que Weber lui-même envisage (entre parenthèses) la possibilité d’employer un autre mot que Herrschaft, celui d’Autorität. Et cela se conçoit d’autant qu’il ne s’intéresse en rien à la Macht, trop vite peut-être qualifiée de « sociologiquement amorphe », pour porter toute son attention sur les différents modes de légitimation de la Herrschaft. La question, dès lors, devient celle de savoir qui est légitime pour commander et en fonction de quelle autorité. Il se produit donc une sorte de télescopage, de coalescence entre Herrschaft, autorité et légitimité [1].

Enfin, comme l’observait déjà Raymond Aron, il est surprenant que Weber ne tente pas de mettre en rapport ses types idéaux de l’autorité, au nombre de trois, avec ses quatre types idéaux de l’action sociale : l’action traditionnelle, l’action affective, l’action instrumentale rationnelle par rapport aux moyens (zweckrational) et l’action axiologique, rationnelle par rapport aux valeurs (wertrational) [2]. Les trois premières correspondent approximativement à l’autorité traditionnelle, charismatique ou bureaucratique. Mais aucune forme de pouvoir ne répond à l’action wertrational.

On tentera ici de dépasser ces trois limites en liant explicitement et avec une certaine systématicité l’analytique du pouvoir à une théorie elle aussi axiomatisée de l’action, la théorie anti-utilitariste de l’action, inspirée de Marcel Mauss, qui présente des affinités avec la typologie wébérienne tout en s’en détachant sur certains points. Il en résultera une typologie beaucoup plus souple et vaste, tout en restant, espérons-le, maîtrisable et donc utile.

De quelques préalables

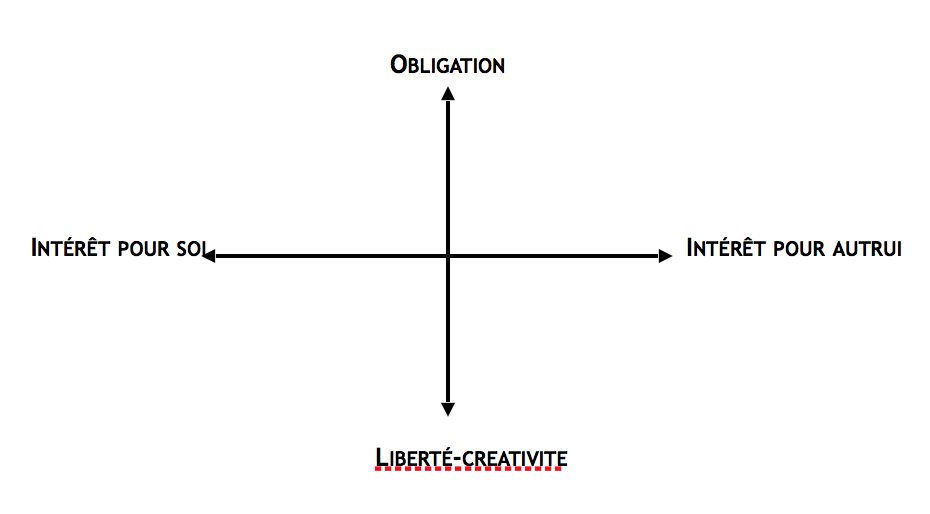

La théorie anti-utilitariste de l’action distingue quatre mobiles, organisés en deux paires d’opposés, l’intérêt pour soi et l’intérêt pour autrui, (ou aimance ou empathie), d’une part, et l’obligation et la liberté-créativité (ou générativité) de l’autre, chacun de ces quatre mobiles pouvant bien évidemment se teinter de son opposé ou des ses complémentaires [3].

L’action collective, la coordination entre les acteurs sociaux, s’organise selon cette même quadruple polarité. Dans le registre de l‘intérêt pour soi, l’instrument de coordination est le contrat, dans celui de l’obligation la Loi (morale, juridique, etc.), dans celui de l’intérêt pour autrui la sympathie, et dans celui de la liberté-créativité, la passion. On retrouve approximativement ici les quatre types de Weber, mais légèrement décalés, le charisme renvoyant à la passion.

La question du pouvoir est celle de savoir qui met en œuvre telle ou telle forme de coordination. Qui décide, au nom de quoi ? Qui permet de faire faire ce qui n’aurait pas été fait spontanément ? Mais, est-ce bien la question du « pouvoir » ? Et, pourquoi pas, de la puissance, de la domination, du leadership, de l’autorité, etc. ? Une précision à la fois terminologique et théorique s’impose ici. Il importe avant tout de bien distinguer le registre du pouvoir de celui de la domination. Si l’on veut garder en tête la référence à Max Weber, nous proposons, contrairement à l’usage majoritaire en France de traduire Herrschaft par pourvoir (et non domination) et Macht par domination, voire par domination violente. L’essentiel est de ne pas confondre pouvoir et domination, de ne pas laisser entendre que toute forme d’exercice d’un pouvoir quelconque relève de la domination, autrement dit d’une asymétrie insupportable entre les acteurs. Entre, pour le dire en deux mots, les dominants et les dominés. Il n’y a pas domination lorsque le pouvoir sur des acteurs permet d’accroître leur pouvoir d’agir commun, leur pouvoir de, et, moins encore, quand il se déploie sur le mode du pouvoir avec. Pas de domination non plus lorsque les valeurs au nom desquelles un ordre est donné sont partagées et respectées par ceux qui les donnent comme par ceux qui les reçoivent. Encore moins de domination lorsque ceux qui commandent un jour sont appelés à obéir un autre jour, comme on le voit, par exemple, dans la succession au pouvoir des partis politiques, tantôt majoritaires tantôt minoritaires, ou des dirigeants d’une association, d’une université, etc. La relation de pouvoir s’exerce dans le cadre d’une certaine horizontalité du rapport social et d’un esprit de réversibilité et de réciprocité qui n’est pas sans évoquer le don maussien, sur lequel nous reviendrons. Ce qui caractérise, au contraire, la domination, c’est la verticalisation du pouvoir, qui vient désormais définitivement d’en-haut, l’affirmation d’une asymétrie radicale entre ceux qui ordonnent et ceux qui obéissent, l’absence ou la perte d’un sentiment de commune humanité et de commune socialité. Et la perte corrélative de l’esprit du don. Soit que plus rien n’existe qui évoque le don. Soit que celui-ci se se présente sous la forme du don empoisonné, fait pour écraser, et où il s’agit, selon les termes de Philippe Chanial de « donner pour que l’autre ne puisse pas rendre ».

Esquissons donc, pour commencer, une typologie des relations de pouvoir, qui nous permettra de faire apparaître de manière idéal-typique deux types de puissants, deux modes d’exercice du pouvoir, le pouvoir du manager, fondé sur la compétence et la légalité, et celui du leader (ou meneur) fondé sur l’autorité et le charisme.

{}Typologie du pouvoir. Le leader et le manager

À partir des pôles de l’action collective et individuelle, on distinguera donc :

Évidemment, tout dirigeant doit savoir combiner les quatre registres de l’action, qui sont quatre modalités possibles de la légitimité, et être, dans des proportions variables, un peu directeur, un peu ami, un peu directeur et un peu innovateur. S’il le fait bien, il accroît le pouvoir d’agir du collectif. Il devient un puissant. On lui obéit parce qu’il a de l’autorité. Cette autorité fait qu’il n’a plus besoin de rappeler les raisons qu’il y a de lui obéir, les sources de sa légitimité [4]. Rappelons-nous (avec la philosophe Hannah Arendt) qu’auctoritas vient du latin augere, qui signifie augmenter [5]. A de l’autorité celui qui accroît la puissance d’agir du collectif en s’autorisant de lui-même.

Il y a deux types principaux de puissants, dotés d’autorité : le manager et le leader (ou meneur). Le manager combine et articule les quatre registres de l’action en privilégiant leur dimension fonctionnelle sur leur dimension humaine, et en fonctionnant plus dans le registre du contrat et de la Loi que dans celui de la sympathie et de la créativité. Pour le dire dans le langage de Weber, son autorité est d’abord rationnelle-légale. Le leader, au contraire, combine et articule plus les personnes que les fonctions. Il privilégie la sympathie, la créativité et la passion. Son autorité est charismatique. Le manager exerce un rôle plus administratif que politique, il gère les choses, les raisons et les fonctions. Le leader exerce un rôle plus politique qu’administratif. Il mobilise les personnes, les idées et les passions.

Pour éviter toute équivoque, il est nécessaire de distinguer entre autorité instituée et autorité effective. C’est de cette dernière que font preuve le manager ou le leader, tels que nous les avons campés ici. Un gestionnaire, un patron, un directeur, et même un innovateur s’il est bien placé dans la hiérarchie, sont évidemment investis d’une certaine autorité par l’institution. D’un doit de donner des ordres. Mais il s’agit là d’une présomption d’autorité, pas nécessairement d’une autorité effective. Celle-ci doit être prouvée. Disons-le autrement. Tout gestionnaire, tout directeur ou patron est doté d’un pouvoir de commandement et de décision qui lui donne une certaine autorité. Mais il s’agit là d’une autorité attachée à sa fonction, non à sa personne. Une personne dotée d’une autorité institutionnelle mais qui n’a pas d’autorité personnelle, créatrice, aura tendance à faire preuve d’autoritarisme. Ou à s’effacer [6].

Devenir leader

Comment devient-on puissant (manager ou leader) et obtient-on de l’autorité ? Qu’est-ce qui fait que le puissant est suivi, qu’on lui accorde sa confiance et son énergie ? La réponse est à chercher du côté de la dynamique du don telle qu’il est possible de la penser dans le sillage de la découverte par Marcel Mauss du caractère socialement structurant de ce qu’il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Si le puissant convainc, et plus particulièrement le leader, c’est parce qu’il est totalement investi et impliqué dans son rôle ou sa mission qui deviennent indissociables de sa personne. Il s’y adonne pleinement en donnant de sa personne, conformément à la thèse de Mauss selon laquelle donner, c’est toujours donner quelque chose de soi [7]. Tentons d’aller plus loin en mobilisant les belles analyses de Lewis Hyde, dans The Gift, sur le rapport des artistes au don [8]. L’artiste montre Hyde est quelqu’un qui a le sentiment d’avoir reçu un don (le don de la peinture, le don de l’écriture, de la musique, etc.). À ce don il se rapporte comme le font les membres d’une société première ayant reçu un don. Ils ne peuvent pas le garder pour eux. Il leur faut absolument le faire circuler, le donner au donateur initial ou plus probablement à un autre sujet, et donner plus que ce qu’ils ont reçu. Faisons donc l’hypothèse que devient leader, gagne en autorité celui qui a le sentiment d’avoir reçu un don, à lui personnellement adressé, et qui se sent obligé par ce don. Il fait don de son investissement personnel dans son rôle, et s’il entraîne les autres à leur tour, c’est parce que ceux-ci ne peuvent pas refuser ce don qui leur est fait, et qu’ils se sentent obligés par lui à leur tour. La même chose est vraie du manager qu’on admire pour son efficacité et pour son dévouement à l’organisation.

L’autorité fonctionne donc sur le même mode que le don. L’obtient celui qui donne quelque chose en plus de sa fonction. Le gestionnaire fait son métier. Le manager et surtout le leader font plus que leur job. Or cet « en plus », cette dimension surérogatoire, est précisément ce qui caractérise le don. L’accroissement du pouvoir d’agir du collectif est la résultante de la circulation des dons entre les membres du collectif et de leur adonnement. Le puissant est celui qui donne l’exemple de l’adonnement.

Les moments de la décision

La coordination des acteurs par le pouvoir, est donc en dernière instance une coordination par le don, régie par le cycle symbolique du demander-donner-recevoir-rendre, et par la dynamique de l’adonnement. Cela ne signifie pas que toutes les décisions s’y prennent par des dons librement consentis, mais qu’il faut que ceux-ci occupent une place significative dans la vie de l’organisation. Là où le don – qu’il est possible d’analyser comme un quasi-contrat – ne suffit pas, ou plus, il faut entrer dans le champ de la discussion, de la négociation et du contrat. Cette discussion ne peut s’opérer que dans le cadre d’un rappel des règles de l’organisation. Et lorsque ce rappel, là encore ne suffit pas, alors il faut trancher et seul peut le faire celui qui est investi du pouvoir de commandement, le directeur.

Lorsque rien ne marche, que les dons ne circulent pas, que les négociations échouent comme le rappel au règlement, quand les commandements restent inopérants, la situation aboutit à la diminution du pouvoir d’agir de tous, parce que les dirigeants se révèlent mauvais gestionnaire, mauvais directeur, non pas ami mais ennemi de tous, et incapable d’innover. En place d’un manager on a une girouette inconsistante et à celle du leader inspirateur un stérilisateur d’initiatives et de passions. On bascule du cycle symbolique du demander-donner-recevoir-rendre et de la dynamique de l’adonnement, dans le cycle diabolique du ignorer-prendre-refuser-garder et dans la dynamique du découragement, du chacun pour soi ou de la prédation.

Typologie de la domination

On sort du plan d’immanence à partir du moment où la différence entre le détenteur du pouvoir et ceux qui doivent s’y plier est non réversible. Monopolisation du pouvoir, d’un côté, assignation à l’obéissance et à la soumission de l’autre. On entre alors dans le registre de la domination, qui se distingue du pouvoir par la perte ou l’absence de la réciprocité et de la réversibilité. Là où la coordination par le pouvoir fonctionnait selon la logique du don, la domination est de l’ordre du prendre. Celui qui dans la relation de pouvoir apparaissait comme un dirigeant, se présente ici sous les traits d’un chef. Qui peut exercer sa domination selon quatre modalités :

Les quatre types de domination

L’équivalent du manager est le grand vizir. L’équivalent du leader l’hégémon. L’un comme l’autre contribuent à un surcroît de la domination. Lorsque la domination est établie de longue date, qu’elle semble naturelle, qu’elle apparaît légitime, qu’elle ne s’exerce que dans certains domaines et laisse de la liberté dans d’autres - comme c’est fréquemment le cas dans le cadre des empires qui se bornent à lever un tribut sans détruire les communautés dominées -, alors par endroits revit le cycle du demander-donner-recevoir et rendre, hybridé avec celui du ignorer-prendre-refuser-garder.

Les décisions en domination

Mais dans le strict régime de la domination, les modalités de la décision peuvent être représentées comme suit :

Petite dialectique du pouvoir et de la domination

On entre dans la domination par la conquête, dans un rapport à l’autre d’étrangeté et d’hostilité. Ce rapport d’étrangeté-inimitié existe entre peuples, tribus, sociétés différentes, mais il peut régner tout autant au sein d’une même société. Jusqu’à la fin du XIXe siècle en France et même au-delà, la classe ouvrière n’était pas considérée comme faisant partie de la (bonne) société et restait donc par principe exploitable et corvéable. Et même au sein de sociétés aussi démocratisées que les sociétés occidentales, nombre de rapports sociaux restent des rapports de domination. C’est notamment le cas lorsqu’une entreprise, souvent étrangère, en rachète une autre via un mécanisme de leverage buy out dans le seul but de la dépecer et d’en retirer une rentabilité maximale dans les meilleurs délais. À l’inverse un hégémon traditionnel peut être un simple pillard ou razzieur structurel, ou bien jouer un rôle civilisateur. Et, bien souvent, de civilisateur civilisé, comme ça a été le cas des Mongols en Chine ou des Romains adoptant et adaptant la culture grecque. Lorsque la domination s’installe et se légitime, elle laisse subsister des poches de pouvoir, et revêt elle-même les dehors du pouvoir. Inversement, l’horizontalization des rapports de pouvoir, le déni des hiérarchies, si caractéristique des organisations contemporaines, peut apparaître comme un travestissement de relations de domination.

Quand, donc, se trouve-t-on dans une relation de pouvoir, et quand dans une relation de domination ? Le critère est double. Là où dominent le cycle du demander-donner-recevoir-rendre, et la dynamique de l’adonnement, là où s’accroît le pouvoir d’agir de tous, le commandement s’exerce dans le registre du pouvoir plus que dans celui de la domination. Là où domine le cycle du ignorer-rendre-refuser-garder et où diminue la puissance d’agir de tous, on est soit dans la domination, soir…dans l’impuissance.

Remarques conclusives

On a dégagé ici ce que Max Weber appelait des types purs. La réalité est faite de l’infinité de leurs combinaisons, de leurs hybridations et de leurs inversions. Les noms que nous avons donnés à ces différents types sont bien sûr discutables, et d’autant plus que leur signification varie avec l’évolution de la langue et celle de leurs connotations. Il faut pour cette raison se méfier des traductions trop rapides et des faux amis. Le power anglais ne peut pas se traduire automatiquement par pouvoir (et réciproquement). À suppose même que les noms assignés ici aux différents figures du pouvoir et de la domination soient actuellement pertinents, peut-être ne le seront-ils plus dans quelques années. Mais ce qui importe c’est la place qu’ils désignent dans la structure générale dont nous avons proposé une stylisation.

Annexe 1 : Grille de conversion avec les concepts wébériens

Théorie de l’action

Types de légitimité

Annexe 2 : Typologie de la décision

[1] Dans quelles sphères d’activité est-il légitime de parler de Herrschaft ? Weber n’hésite pas à analyser sa manifestation dans l’ordre économique, mais, soucieux de réserver la catégorie de Herrschaft au plan proprement politique il rechigne à parler de Herrschaft économique. La puissance économique peut être un moyen ou un effet de la Herrschaft, elle ne s’identifie pas à elle. A fortiori se refuse-t-il à parler de Herrschaft dans d’autres champs et à attribuer du pouvoir à « tous ceux auxquels la loin confère des droits », ce qui permettrait de soutenir, par exemple, qu’au prorata de ces droits un ouvrier exerce un pouvoir sur son patron. « Avec une extension conceptuelle aussi large, écrit-il, la Herrschaft ne serait pas une catégorie scientifiquement utilisable. Une casuistique globale de toutes les formes, de toutes les conditions et de tous les contenus de la Herrschaft en ce sens extrêmement large est ici impossible ». On est là aux antipodes du choix d’un Michel Foucault qui voit au contraire du pouvoir et de la domination partout. Sur cette discussion, et sur les citations de Weber données ici, Cf. Catherine Colliot-Thélène, Le désenchantement de l’État, de Hegel à Max Weber, Les éditions de minuit, 1992, pp. 205-209. Pour notre part, nous en restons ici à une analytique du pouvoir au sein des organisations.

[2] Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, 1967, p. 558 sq., cité par Philippe Raynaud, Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, PUF, p. 160 sq. 1987

[3] Ces catégories sont expliquées en détail et développées dans A. Caillé, Théorie anti-utilitariste de l’action. Fragments d’une sociologie générale, La Découvert/MAUSS, 2009, pp. 13-74, et, en plus ramassé, dans Anti-utilitarisme et paradigme du don, le Bord de l’eau, 2014, pp. 53-64.

[4] Ni de laisser entendre plus ou moins implicitement qu’il pourrait exercer des sanctions envers les récalcitrants : renvoi, blâme, refus de promotion, d’augmentation ou de primes, mise à l’index, etc.

[5] Comme le rappelle Hannah Arendt dans son célèbre article, Qu’est-ce que l’autorité ? », in La crise de la culture, Idées, Gallimard, 1972 (1954), p. 160

[6] Il faudrait discuter la conception arendtienne de l’autorité, dont le présent texte est à la fois très proche tout en s’en éloignant sur un point central. Au début de son article sur l’autorité, Arendt écrit : « Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de domination. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué », op. cit., p 123. En distinguant fermement pourvoir et domination, quitte à les dialectiser plus tard (Cf. infra), nous reproduisons la démarche de Arendt, mais en imputant au registre du pouvoir ce qu’elle assignait à celui de l’autorité, et ceci, notamment, en vue de pouvoir conserver une place à l’autorité qu’Arendt tend à lui dénier. Dès les premières lignes de son article, en effet, elle assène que « l’autorité a disparu du monde moderne » (op. cit., p. 121). Ce qui est incontestable si on s’en tient comme elle à l’idée que l’autorité est liée à un enracinement dans la tradition, ce qui était le cas à Rome où les détenteurs de l’auctoritas étaient supposés descendre des ancêtres ayant participé à la fondation de Rome, les maiores (op. cit., p160). Mais on voit bien que le manager comme le leader ont une autorité puisqu’ils « exercent une forme de pouvoir sans recourir à des moyens extérieurs de coercition ». L’autorité prend sa source dans le charisme, qui peut être aussi bien le charisme de l’efficacité, de l’avenir et de l’innovation que celui de la Tradition.

[7] C’est la lecture de la thèse de Benjamin Pavageau, La logique du don dans le développement d’une identité de leader (thèse de doctorat gestion soutenue à Nantes le 3O novembre 2015, sous la direction de Mathieu Detchessahar et Pierre-Yves Gomez), qui nous a incité à penser le leadership en clé de don. B. Pavageau montre comment l »’accès au statut de leader s’opère par surimplication et « don de soi ».

[8] Lewi Hyde, Imagination and the erotic Life of Property, Vintage Books, New York, 1979.